Classificare significa raggruppare, in modo gerarchico, secondo caratteri o qualità comuni, elementi di varia natura come oggetti, animali, piante o minerali. Obiettivo della classificazione non è solo quello di definire in modo chiaro un elemento, ma anche quello di riconoscerne le relazioni ed i gradi di parentela. Come classificare dunque le impronte lasciate sul terreno o sopra i fondali marini dagli organismi nell'espletamento delle loro diverse funzioni? La risposta è solo apparentemente semplice ed immediata. Vero è che esiste una stretta relazione tra organismo e traccia, ed un'accurata conoscenza dell'anatomia, dell'ecologia e dell'etologia degli animali, ci può far risalire nella maggior parte dei casi ai produttori delle tracce stesse, ma è anche vero che questa relazione è fortemente condizionata dal substrato sul quale si produce e pertanto i gradi di complicazione o di interferenza sono tali e tanti che possono mettere in crisi anche il più abile degli investigatori. Il quadro poi si complica ulteriormente se le tracce si sono formate in un lontano passato e prodotte da organismi sconosciuti o poco noti.

Ecco dunque che anche la più

semplice delle relazioni, organismo-traccia, può risultare di

non facile riconoscimento mettendo in crisi i tradizionali

modelli classificativi: " Escluso l’impossibile, quello

che rimane, per quanto improbabile, è la verità" diceva il

celebre Sherlock Holmes. Ed è questa la giusta filosofia per chi insegue

le tracce del passato. Ma le difficoltà non finiscono qui.

Organismi diversi possono infatti lasciare, nell'espletamento di

funzioni simili, la stessa traccia. Un esempio? Alcuni vermi, dei gasteropodi,

un crostaceo del tipo Limulus quando riposano seminfossati su

fondali teneri, possono lasciare una traccia simile a quella prodotta

da un trilobite (artropode estinto, vissuto nell’Era Paleozoica).

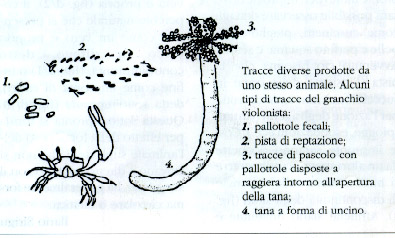

Anche lo stesso individuo può complicare enormemente le cose. In

relazione all'attività che sta svolgendo può produrre tracce

completamente diverse. Alcune pallottole fecali sparse sulla

sabbia, una pista di reptazione che porta ad una composizione

ordinata di piccoli grumi di sedimento disposti a raggiera

intorno ad una apertura che immette in una tana semplice o ad

uncino, non indicano il passaggio di 4 diversi animali ma, più semplicemente,

tradiscono la presenza di un granchio. Ed infine l’ambiente, come

ultimo elemento di complicazione. Una stessa traccia si può

conservare in modo diverso a seconda del tipo di substrato e del

grado di umidità del terreno. Un semplice esperimento vi può chiarire meglio

l'importanza dei fattori. Provate a passeggiare a piedi nudi

sulla sabbia asciutta, alle vostre spalle troverete tracce evidenti

ma mal definite, passate poi in una zona bagnata ma non raggiunta dalla

risacca, produrrete così orme precise e ben definite che

riproducono ogni minimo particolare. Entrando infine nel bagnasciuga

riuscirete a lasciare solo depressioni mal contornate che

ricordano la morfologia del nostro piede in modo vago. Se

ripetete la prova su una spiaggia ghiaiosa anche se ad elementi

piccoli il risultato sarà deludente, perché al di là di

definite depressioni non riuscirete ad ottenere.

Ecco dunque che anche la più

semplice delle relazioni, organismo-traccia, può risultare di

non facile riconoscimento mettendo in crisi i tradizionali

modelli classificativi: " Escluso l’impossibile, quello

che rimane, per quanto improbabile, è la verità" diceva il

celebre Sherlock Holmes. Ed è questa la giusta filosofia per chi insegue

le tracce del passato. Ma le difficoltà non finiscono qui.

Organismi diversi possono infatti lasciare, nell'espletamento di

funzioni simili, la stessa traccia. Un esempio? Alcuni vermi, dei gasteropodi,

un crostaceo del tipo Limulus quando riposano seminfossati su

fondali teneri, possono lasciare una traccia simile a quella prodotta

da un trilobite (artropode estinto, vissuto nell’Era Paleozoica).

Anche lo stesso individuo può complicare enormemente le cose. In

relazione all'attività che sta svolgendo può produrre tracce

completamente diverse. Alcune pallottole fecali sparse sulla

sabbia, una pista di reptazione che porta ad una composizione

ordinata di piccoli grumi di sedimento disposti a raggiera

intorno ad una apertura che immette in una tana semplice o ad

uncino, non indicano il passaggio di 4 diversi animali ma, più semplicemente,

tradiscono la presenza di un granchio. Ed infine l’ambiente, come

ultimo elemento di complicazione. Una stessa traccia si può

conservare in modo diverso a seconda del tipo di substrato e del

grado di umidità del terreno. Un semplice esperimento vi può chiarire meglio

l'importanza dei fattori. Provate a passeggiare a piedi nudi

sulla sabbia asciutta, alle vostre spalle troverete tracce evidenti

ma mal definite, passate poi in una zona bagnata ma non raggiunta dalla

risacca, produrrete così orme precise e ben definite che

riproducono ogni minimo particolare. Entrando infine nel bagnasciuga

riuscirete a lasciare solo depressioni mal contornate che

ricordano la morfologia del nostro piede in modo vago. Se

ripetete la prova su una spiaggia ghiaiosa anche se ad elementi

piccoli il risultato sarà deludente, perché al di là di

definite depressioni non riuscirete ad ottenere. E’ dunque un sedimento soffice, a bassa granulometria,

quello che meglio riproduce la forma del vostro piede. Il primo

passo è fatto, l’orma c'è, ma per la sua conservazione

altri importanti eventi devono accadere.

E’ dunque un sedimento soffice, a bassa granulometria,

quello che meglio riproduce la forma del vostro piede. Il primo

passo è fatto, l’orma c'è, ma per la sua conservazione

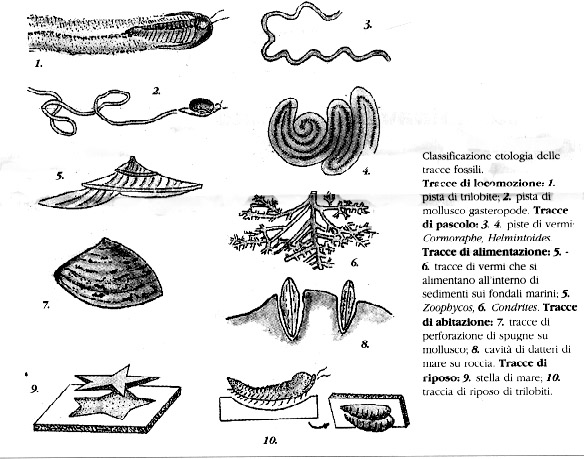

altri importanti eventi devono accadere.Classificare le tracce prodotte dagli organismi fossili non è dunque facile, ma un modo per aggirare l'ostacolo della classificazione diretta c'è ed è quello di riunirle in gruppi basati sul loro significato etologico. Così le tracce lasciate dagli organismi durante i loro spostamenti su fondali molli o terreni soffici, vengono indicate come "Strutture di locomozione" che a loro volta si definiscono orme, se impresse da animali vertebrati, e piste se prodotte da invertebrati. Quest’ultime hanno forma molto irregolare e possono variamente ramificarsi ed intrecciarsi.

Alcuni animali detritivori spostandosi sui fondali ingeriscono del sedimento, trattenendone la componente organica ed espellendone, dalla parte posteriore, le frazioni inorganiche non digerite che vanno a riempire il solco nell'avanzamento. Ne risultano delle piste ad andamento regolare, meandriforme, con singoli solchi che, pur ravvicinandosi notevolmente tra loro, non si intersecano mai: si formano così quelle tracce denominate "Strutture di pascolo" e sono caratteristiche su molti fondali marini con sedimenti fini e ben ossigenati.

Altri detritivori non si spostano in superficie ma scavano all’interno del sedimento delle gallerie, che contemporaneamente utilizzano come abitazione. Le tracce risultanti vanno sotto il nome di "Strutture di nutrimento". Le più comuni hanno forma di U, le più complesse sono ramificate a sviluppo tridimensionale, delle quali alcune, fino a non molto tempo fa, erano indicate con il significativo termine generico di "impronte problematiche". Di diversa natura sono le tracce prodotte ed utilizzate come dimora temporanea o stabile. Vengono indicate come "Strutture di abitazione" e sono generalmente più semplici e di forma cilindrica. Le cavità lasciate dai litodomi (datteri di mare) ne sono un esempio tipico.

Anche l’ozio può lasciare il segno. Organismi adagiati sui fondali molli in sosta temporanea, producono tracce caratteristiche indicate come "Strutture di riposo". Stelle di mare, pesci e trilobili hanno lasciato impronte caratteristiche di questo tipo.

Dal mondo organico a quello fisico, la natura lancia e lascia messaggi sui sedimenti con tutti i suoi elementi. La siccità, il gelo, la pioggia, il vento, possono materializzarsi sulle rocce fornendo utili informazioni per la ricostruzione degli antichi scenari.

Walter Landini