|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

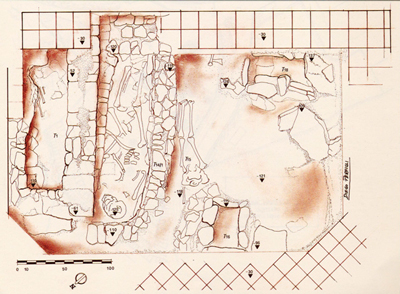

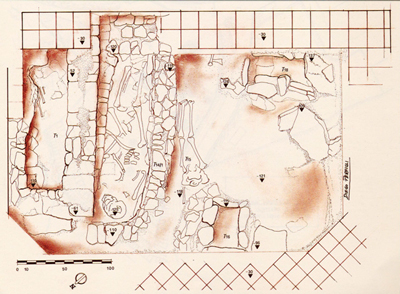

Planimetria dell'edificio ecclesiale, dell'oratorio e torre, con

indicazione degli scavi archeologici (1985)

|

|

La chiesa di San Venerio di Migliarina, che -seppur priva ormai

di funzioni parrocchiali- è ancor oggi detta localmente "la Pieve",

è dedicata ad un monaco eremita vissuto secondo la tradizione

fra VI e VII secolo nell'isola del Tino, di fronte a Portovenere.

Le sue reliquie sarebbero state poi traslate, circa alla metà

del secolo VII, nella chiesa di terraferma, e più di due secoli

dopo, a causa delle incursioni saracene, trasportate per maggior

sicurezza a Reggio in Emilia.

Il sito della presunta deposizione, oggi nel Comune della Spezia,

fino agli inizi del Novecento parte della distrettuazione di Vezzano

Ligure, fu fatto oggetto di un rinnovato fervore di culto nella

metà del secolo XI, allorché la chiesa antica, che la tradizione

dice esser stata distrutta, venne ricostruita nelle attuali forme

protoromaniche. In un atto del 1084, quasi un certificato di nascita

del nuovo edificio sacro, i signori locali, i Vezzano, che prendevano

nome dall’omonimo castello fonte del loro potere, ne dispongono

la ricostruzione, facendone quasi un santuario di famiglia, affidato

al monastero di San Venerio del Tino.

La chiesa romanica adotta una partitura mononavata con due absidi

(secondo la tipologia delle cosiddette biabsidate, connesse con

un culto reliquiario) in una progettazione che vede come modulo

di base il diametro di un’absidiola di un precedente edificio

cultuale, databile all'altomedievo, i cui lacerti sono rintracciabili

nelle fondazioni della chiesa romanica.

Si appoggia ad una massiccia torre campanaria antecedente di circa

50 anni, che disinvoltamente reimpiega nelle decorazioni del paramento

murario laterizi romani e rivela una scala in spessore murario,

del tutto eccezionale per l’epoca.

|

|

|

|

|

|

|

|

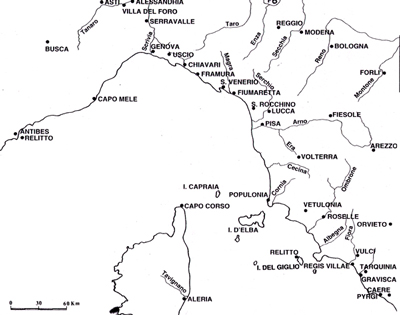

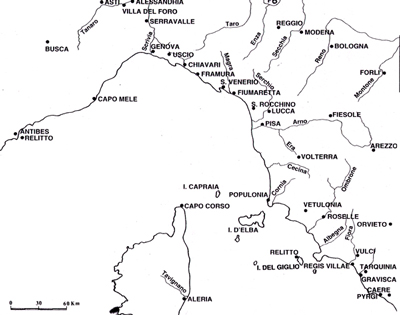

I siti delle rotte commerciali etrusche nell’alto Tirreno (da

Bonamici, in “Studi Etruschi”)

|

|

L’edificio sorge, circondato come in antico da un cimitero, ai

piedi dei rilievi collinari della costiera orientale del golfo

della Spezia, sul ripiano di confluenza, in declivio, di due fossati

che discendono dalla displuviale del monte Boverone.

Si tratta di un'area percorsa da un'antica viabilità di collegamento

fra la vallata della Magra e i tracciati viari a mezzacosta del

lato orientale del golfo, raccordabili ad una viabilità marittima.

Negli anni '80 è stato infatti rinvenuto materiale ceramico che

attesta, nell’area più a monte della chiesa, la presenza di un

insediamento dell'età del ferro finale (VI sec. a. C.), aperto

anche a scambi commerciali con l'Etruria, da cui s’importava ceramica

pregiata come il bucchero pisano, tappa perciò di un itinerario

marittimo che giungeva nel nostro golfo.

La successiva colonizzazione fondiaria romana, promossa probabilmente

dalla vicina colonia di Luni già nel sec. I a. C., è confermata

dalla toponomastica (l’area si chiamava Antoniano, toponimo prediale),

e da un robusto muro di recinzione in opus incertum, di epoca

tardo repubblicana, raffrontabile con un consimile nella villa

rustica del Varignano: esso è ancor oggi visibile, grazie ad una

botola, a livello delle fondazioni della chiesa romanica.

È stata anche fatta l’ipotesi che la zona sia da identificarsi

con il sito Boron della Tabula Peutingeriana, la famosa carta di percorsi stradali

di epoca tardo-romana, per l’assonanza Beverone- Boron, attraverso la forma medievale castrum Boveronis - Borono, ma oggi, sulla base di documentazione medievale genovese, essa

non è più sostenibile.

La costruzione e la seguente devozione per l'edificio sacro protoromanico,

con però una tradizione cultuale e funeraria risalente all'altomedievo,

provocarono una ridotta concentrazione di popolazione e un incastellamento

non lungi dal luogo sacro, tanto che dal secolo XII la zona è

chiamata villa Sancti Venerii. Promossa a pieve, a chiesa cioè battesimale, fulcro della organizzazione

gerarchica vescovile, e inserita nella circoscrizione diocesana

Lunense, nel quadro del riassetto dei territori e possessi vescovili

del XII secolo, avrà sempre poche cappelle dipendenti e scarso

sviluppo territoriale. La crescita del vicino insediamento di

Migliarina con la chiesa di San Giovanni, un tempo dipendente

dalla pieve, apporta la dizione attuale di San Venerio di Migliarina,

usata almeno a partire dal sec.XVIII.

|

|

|

|

|

|

|

|

Muro romano sotto l'abside maggiore

(scavi Cimaschi 1959)

|

Tomba altomedievale sotto il presbiterio

(scavi Cimaschi 1959)

|

|

|

|

|

|

|

|

A partire dal secondo decennio del Novecento, la storiografia

lunigianese, in particolare Ubaldo Mazzini e Ubaldo Formentini,

ha rivolto il proprio interesse all'ente religioso, facendone

una delle basi alle problematiche della ricerca sulle prime fondazioni

ecclesiastiche cristiane, sul problema della continuità dal sistema

circoscrizionale pagense al pievano. Nel quadro degli interventi

di restauro, e seguenti studi di archeologia cristiana per il

golfo della Spezia, condotti al monastero dell'isola del Tino,

al Tinetto, a Portovenere fra il '52 e il '61, anche la pieve

di Migliarina fu oggetto, in occasione della rimozione della pavimentazione

della navata, di scavi archeologici condotti da Leopoldo Cimaschi

nell'area presbiteriale; si mise così in luce una sequenza pluristratificata

di strutture, che trovavano una coincidenza con le informazioni

- e suggestioni- provenienti dai documenti scritti, specie agiografici.

Negli anni '80 si procedette ad una revisione, un nuovo rilievo

e ad analisi delle tecniche e dei materiali congiunta con quella

sedimentologica delle malte, in funzione di una rilettura delle

unità stratigrafiche murarie dell'area scavata, ancora raggiungibile

sotto il moderno altare; quindi ad un field survey nell'adiacente

vallecola e ad uno scavo su concessione ministeriale, diretto

dalla scrivente, nel contiguo oratorio insistente su una necropoli

medievale (secc.XI-XVI).

Eliana M. Vecchi

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Settore Oratorio, planimetria delle sepolture medievali (scavi

Vecchi 1985)

|

|

MAZZINI U., Per i confini della Lunigiana, in "Giornale storico

della Lunigiana", I (1909), pp. 4-38

MAZZINI U., Epigrafi romane di Lunigiana. Nella Pieve di San Venerio,

in "GSL", V (1913), pp. 57-61

CONTI M. N. , Chiese medievali a due navate in Lunigiana, in “Memorie

dell’Accademia Lunigianese di Scienze e Lettere «G. Capellini»”,

VIII (1927), pp. 7-22

FORMENTINI U.., San Venerio, in “ MALC ”, XVIII (1937), pp.26-47

FORMENTINI U., Luna - Boron - Veleia, in Atti e memorie del primo

convegno di studi storici e archeologici (Piacenza-Velleia: 29-30

maggio 1954), Piacenza1955, pp. 189-196

PISTARINO G., Le pievi della diocesi di Luni, Bordighera, La Spezia

1961

CIMASCHI l., La prima campagna di scavo alla pieve di S.Venerio

, in “GSL”, n.s.XII (1961), pp. 23-46

MARMORI F., Su alcune chiese a due navate nella Riviera di Levante.

Contributo allo studio del tipo, in “ Quaderno n.7”, Genova nov.

1971, pp.116-117.

GOLINELLI P., Culto dei santi e vita cittadina a Reggio Emilia

( secc. X-XI), Modena 1980

PISTARINO G., Storia e leggenda di San Venerio del Tino, in Storia

monastica ligure e pavese, Italia Benedettina V, Cesena 1982,

pp.11-38

PETTI BALBI G., I signori di Vezzano in Lunigiana (secoli XI-XIII),

La Spezia - Massa Carrara 1982

LUSUARDI SIENA S., Lettura archeologica di un territorio pievano:

l’esempio lunigianese, in Cristianizzazione ed organizzazione

ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo: espansione e

resistenze, Settimane del Centro italiano di studi sull’alto medioevo

(Spoleto, 10-16 aprile 1980), Spoleto1982, pp. 301-334

VECCHI E.M., La pieve di San Venerio di Migliarina. Nuovi contributi,

in Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Pesaro-

Ancona 1983, Ancona 1985, pp.843-860

C. DUFOUR BOZZO, L’architettura ecclesiastica: note per un bilancio in prospettiva, in Atti del convegno “ San Venerio del Tino…”, cit., pp.329-339 AMBROSI A.C.,

CARROZZI F., Appunti per servire allo studio della viabilità medioevale nel territorio spezzino, in Atti del Convegno "S. Venerio del Tino: vita religiosa e civile tra isole e terraferma in età medievale (Lerici-La Spezia-Portovenere: 18-20 settembre 1982), La Spezia-Sarzana, Istituto internazionale di studi liguri, 1986, pp. 25-42,

POLONIO V., L’organizzazione ecclesiastica, in Atti del convegno

“San Venerio del Tino…”, cit., pp. 113-133.

VECCHI E.M., La chiesa di S. Venerio in Antoniano, in Atti del

convegno “San Venerio del Tino…”, cit., pp. 249-308

VECCHI E.M., Fra architettura religiosa e difensiva: le torri

campanarie isolate, in Società civile e società religiosa in Lunigiana

e nel vicino Appennino dal IX al XV secolo, Atti del Convegno,

Aulla 1984, Aulla 1986, pp. 191-234

VECCHI E.M., Migliarina, in Archeologia in Liguria, III,2, Scavi

e scoperte 1982-5, Genova 1987, pp.245-7

RONCO D., FORNACIARI G., MALLEGNI f., studio antropologico dei

resti scheletrici di S. Venerio eremita, in "GSL", n.s. XLI-XLII

( 1990-1)

M. BONAMICI, Contributo alle rotte arcaiche nell’alto Tirreno,

in “ Studi Etruschi”, s.3°, LVI (1995), pp.3-42

|

|

|

|

La Spezia, 2001 - Edizioni Giacché, La Spezia - Powered by Ampersand

srl, La Spezia

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|